コラム | リーフ総合歯科・クローバー歯科

「最近、歯がぐらぐらする気がする…これって年齢のせい?」

そう思うことはありませんか?

実は、その原因が“骨粗しょう症”に関係していることがあります。

骨粗しょう症は全身の骨だけでなく、歯を支えるあごの骨にも影響し、放置すると、歯を失うおそれが高まります。

そこで今回は、骨粗しょう症と歯の関係や、今からできる予防ケアについてご紹介します。

ご自身の歯や骨を長く健康に保ちたい方は、ぜひご覧ください。

目次

骨粗しょう症は「骨がもろくなる病気」で、現在超高齢社会の日本では1,300万人超の方がかかっていると言われています。

ここでは、骨粗しょう症がどのようにして歯やお口の健康に関係しているのかを、わかりやすく解説していきます。

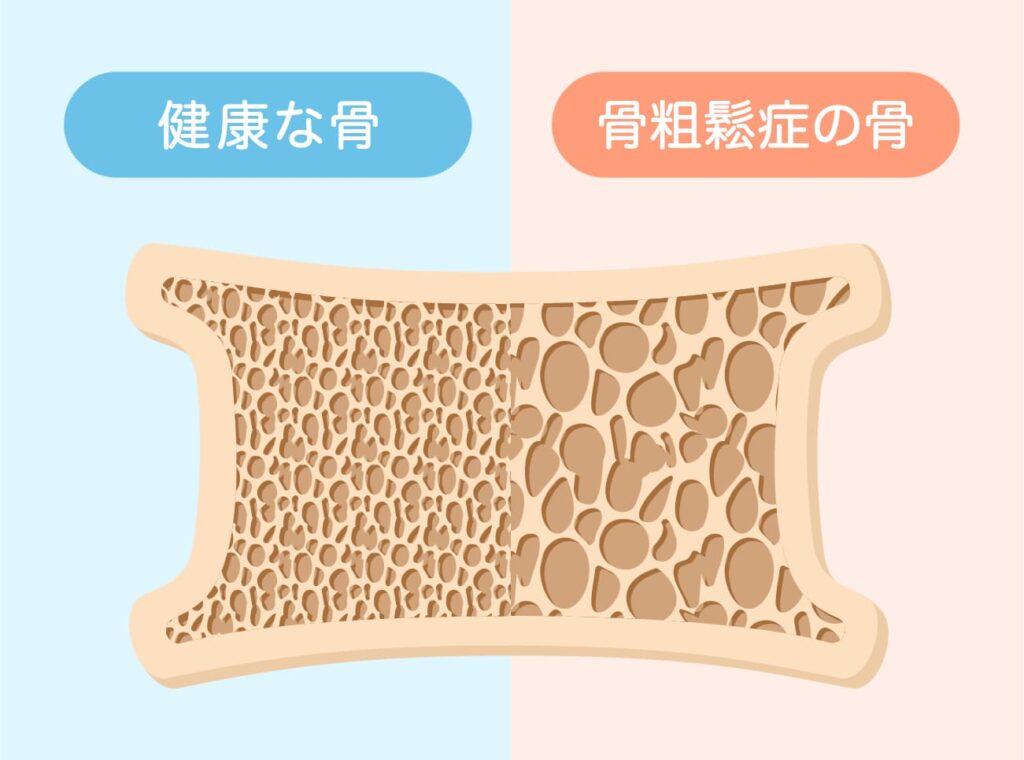

骨粗しょう症は、骨の中のカルシウムやたんぱく質が減って骨密度が下がる病気です。

この「骨のもろさ」は全身に共通し、歯を支えるあごの骨(歯槽骨)にも影響します。

あごの骨がやせると、歯をしっかり支えられなくなり、歯がぐらついたり抜けやすくなったりします。

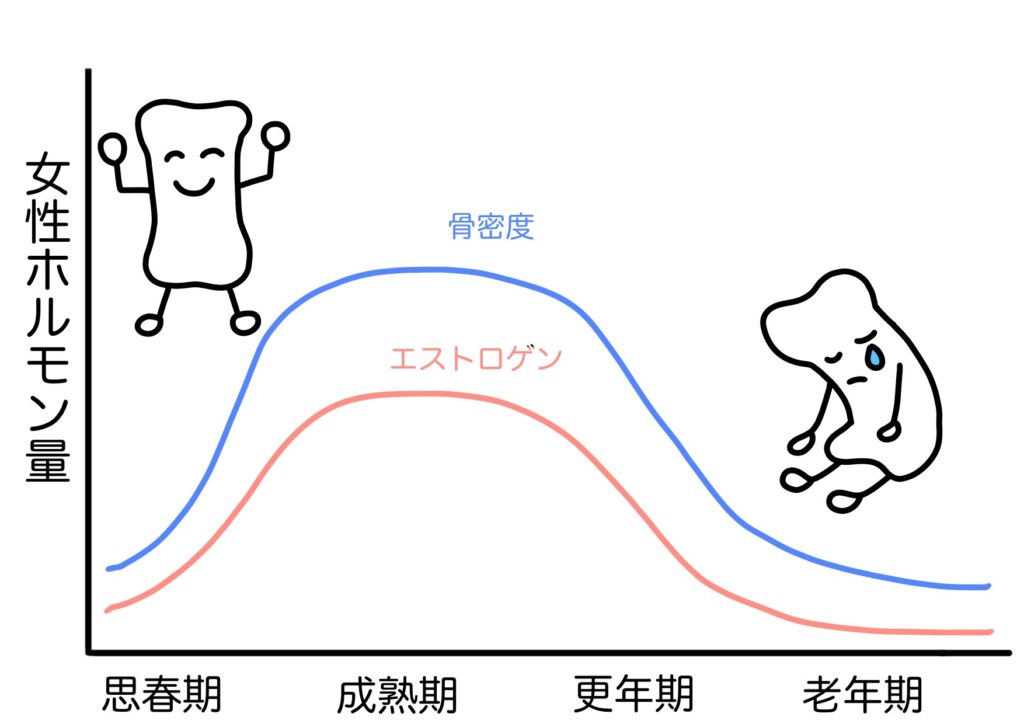

エストロゲンは骨の代謝を整えるホルモンで、閉経後に減少します。

その結果、骨の再生が追いつかず、骨密度が下がりやすくなります。

歯を支える骨も同じ仕組みで弱くなるため、50代以降の女性では「歯が浮く」「かみにくい」「歯ぐきが下がる」などの変化を感じやすくなるのです。

骨がもろくなると、歯を支える力が弱まり、口の中にも影響が出てきます。

ここでは、ぐらつきやかみにくさ以外で見られる変化や症状についてご説明します。

骨粗しょう症で骨の再生力が落ちると、歯周病が進行しやすく、治りにくくなります。

これは、炎症により歯槽骨がさらに溶けるためです。

特に、閉経後の女性では、エストロゲン減少で歯ぐきの抵抗力も弱まり、「骨粗しょう症と歯周病の悪循環」が起こりやすくなります。

骨粗しょう症の方は、抜歯やインプラントの治りがゆるやかになる傾向があります。

また、歯を失った部分の骨がやせて入れ歯が合わなくなることもあります。

違和感を感じたら、早めに歯科で確認を受けましょう。

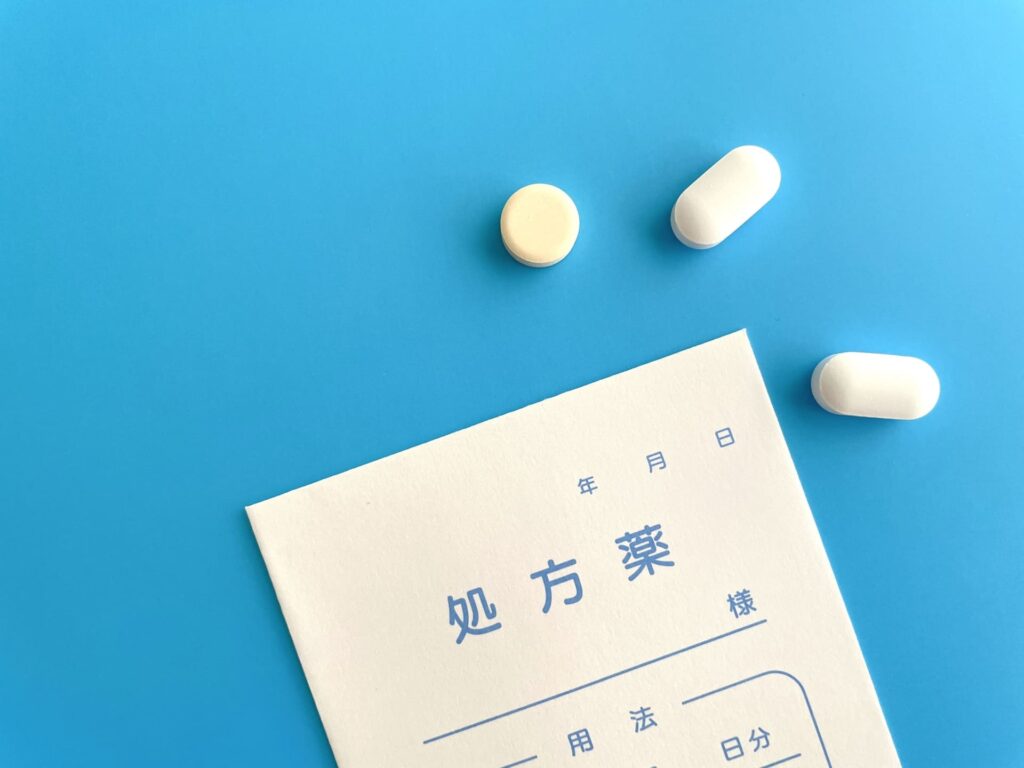

骨粗しょう症の治療薬は、骨の強度を保つうえで大切です。

一方で、歯科治療とも関わりが深く、正しい知識と情報共有が必要になります。

骨粗しょう症の治療でよく使われる薬にはビスフォスフォネート製剤(BP剤)やデノスマブ(注射薬)があります。

これらの薬は、骨を壊す細胞の働きを抑えることで骨密度を維持します。

ただし、ごくまれに副作用として顎骨壊死(がっこつえし)が起こることがあります。

顎骨壊死(MRONJ)は、あごの骨の一部が血流不全などで壊れる病気です。

名前から怖い印象を受けますが、口の中を清潔に保ち注意して治療を進めれば、リスクを抑えられます。

国内の調査でも、骨粗しょう症治療薬を服用している方のうち、発症する人はごくわずかです。

骨粗しょう症の薬を服用している方の多くが、「歯医者に行っても大丈夫?」「抜歯しても平気?」と不安を感じています。

しかし、正しく情報を伝えれば、ほとんどの歯科治療は安全に受けられます。

ここでは、受診前に知っておきたいポイントをまとめます。

治療を安全に進めるために、次の3点を必ず伝えましょう。

お薬手帳を提示すれば、歯科医師が安全な治療計画を立てやすくなります。

抜歯やインプラントなどの外科処置は、慎重に行う必要があります。

一方で、虫歯治療や歯石取り、クリーニングなどは通常どおり受けられます。

むしろ、定期的なクリーニングは顎骨壊死の予防にも効果的です。

自己判断で休薬・中止をすることはおすすめできません。

近年のガイドラインでは、短期の休薬でリスクを下げる効果は乏しいとされています。

薬の成分は骨に長く残るため、休薬よりも医科と歯科の連携が重要です。

骨粗しょう症になると、骨の代謝がゆるやかになるため、小さな炎症でも治りにくいことがあります。

次のような症状があれば、自己判断せずに歯科へ相談しましょう。

骨粗しょう症は「骨の病気」ですが、お口のケアが骨の健康維持にも直結しています。

毎日の歯みがきや定期検診を丁寧に行うことで、歯を支える骨(歯槽骨)の減少を防ぐことができます。

自宅でできる基本的なケアは、プラーク(歯の汚れ)をためないことです。

歯ぐきの炎症を放置すると、骨にまで影響して歯がぐらつく原因になります。

歯ぐきの色や腫れを鏡でチェックする習慣をつけると、早期発見にもつながります。

3〜6ヶ月に1回の検診で、歯周病や骨の吸収を早期に発見できます。

また、パノラマレントゲン(顔全体を1枚のX線画像で撮影する検査)によって、あごの骨の状態を確認できることもあります。

「痛くなったら行く」ではなく、「何もなくても行く」ことが、歯と骨を長く健康に保つための基本です。

カルシウム(小魚・乳製品)とビタミンD(きのこ・鮭・日光浴)を意識し、ウォーキングなど軽い運動を続けましょう。

禁煙・節酒も骨と歯の健康維持に有効です。

はい、受診できます。

外科処置が必要な場合は、薬の種類や服用期間を歯科医師に伝えましょう。

自己判断で薬を止めず、医科と連携して進めると安全性が高まります。

状態を確認すれば抜歯も可能です。

顎骨壊死の発生率は、経口のビスフォスフォネート製剤であれば10万人年あたり1件程度といわれています。(引用:顎骨壊死|日本リウマチ財団)

口を清潔に保つことで、多くの場合にトラブルを防ぎやすくなりますので、放置せず早めに治療を受けるようにしましょう

骨粗しょう症というと「背中が曲がる」「骨折しやすい」といった全身の問題を思い浮かべやすいものです。

しかし、口の中の骨も同じように影響を受けます。

きちんとケアを続け、定期的に歯科でチェックを受けることで、歯や骨の健康維持が期待できます。

歯周病予防や口の清掃を習慣にし、骨粗しょう症の進行を抑えることに繋げていくことがおすすめです。

骨粗しょう症やその治療薬による影響は、早めに見つけて適切に対応することで、重い症状に進むリスクを抑えられるとされています。

※参考:

骨粗鬆症(ビスフォスフォネート系製剤、抗RANKL抗体など)|テーマパーク8020

重篤副作用疾患別対応マニュアル -骨吸収抑制薬に関連する顎骨壊死・顎骨骨髄炎-|厚生労働省

INFORMATION

お電話でのご予約・お問い合わせはこちら

0572-57-6533〒509-5202 岐阜県土岐市下石町304−115

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8:30 - 12:30 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - |

| 14:00 - 17:30 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - |

| 休診日:水曜・日曜・祝日 ※最終受付:17:00 | |||||||

お電話でのご予約・お問い合わせはこちら

0572-53-2011〒509-5112 岐阜県土岐市肥田浅野笠神町2-11-1

中央道 土岐インターより5分

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8:30 - 12:30 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - |

| 14:00 - 17:30 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - |

| 休診日:水曜・日曜・祝日 | |||||||

エラー: ID 1 のフィードが見つかりません。

アカウントを接続するには、Instagram Feed の設定ページに移動してください。